您当前的位置:

您当前的位置:

一、种质创制大科学中心基本情况

(一)种质创制中心简介

种子是现代农业的芯片,是国家粮食安全的命脉。西部(重庆)科学城种质创制大科学中心就是种子的“芯片中心”。西部(重庆)科学城种质创制大科学中心于2021年1月揭牌开建,2022年1月启动运行。该中心是在重庆市委市政府关心下,由西南大学与西部科学城重庆高新区共同倡导建设的集长江上游种质资源发掘、收集、保护、创制与利用为一体的重大科技基础设施平台,被农业农村部纳入全国支撑服务育种创新的专业化平台序列。

目前,种质创制示范工程已建成投用,家蚕、杨树、青蒿等示范物种顺利推进规模化种质创制工作,已创制优质素材300余份;种质创制二期工程已完成施工设计,拟于年底建成投用,主要开展油菜、马铃薯、水稻、柑橘、茶树、罗非鱼及长江上游鱼类种质创制工作,并重点布局种质资源库、大数据分析平台等关键共享设施,有效支撑长江上游区域种业提升。

(二)种质创制科学概念

种质通常指决定生物种性,并能将丰富的遗传信息从亲代传给子代的遗传物质的载体,而这个载体往往为资源或品种。种质创新指运用各种遗传(育种)手段,创造新的种质,或实现某些优良性状的重新组合或转移,以满足育种的需要。种质创制通常也等同于种质创新。在这里,我们将种质创制特定为规模化的种质创新。与涉及一个或少数几个性状的种质创新不同,种质创制将在全基因组层面进行,涉及数量巨大的基因和性状。当创制的规模足够大,理论上就可以逼近所有可能的遗传物质组合,并覆盖几乎所有的性状。因此,种质创制又可以解释为穷尽法的种质创新。

(三)家蚕种质创制团队情况

家蚕是种质创制示范物种,家蚕种质创制团队是示范团队,拥有科研骨干40余人、研究生队伍200余人。以蚕学及生物学知名专家、种质创制大科学中心首席科学家夏庆友教授为牵头人,已有序开展家蚕规模化种质创制工作。

二、家蚕种质创制核心技术及育种工厂相关情况

(一)家蚕种质创制情况介绍

1.背景

蚕业是我国传统功勋产业之一。西南大学是世界蚕学研究的中核机构,在资源收集保存、基因组图谱绘制、功能基因机理解析等方面具有深厚基础。展望动植物育种未来发展,获得大量种质资源,阐明其性状机理,按人工设计方向开展精准育种是后基因组时代种植业和养殖业发展趋势。以家蚕基因组和功能基因组为基础,西南大学已经启动家蚕规模化种质资源创制工作。发展家蚕种质资源库,建设工程化种质大科学中心,将成为未来发展蚕业科学、提升产业水平的重要支撑。

2.目标

(1)满足产业发展需求

①培育适应于规模化饲养要求的新资源、新素材、新品种;②研发适应于高效丝绸工业加工需要的新素材、新蚕丝;③创制适应于多元化发展需求的新素材、新品种、新技术。

(2)解决关键科学问题

①揭示家蚕生长发育关键机理,筛选调控发育周期靶标;②阐明家蚕免疫抗性关键机制,利用分子育种提高抗性;③解析蚕丝蛋白合成关键机制,提出新蚕丝创制关键理论。

(二)家蚕种质创制突破性成果介绍

1. 家蚕人工饲料与工厂化养蚕模式

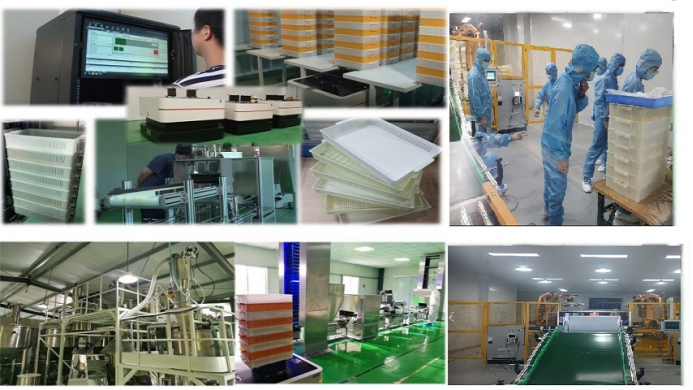

团队经过多年技术攻关,基于家蚕基因背景和生物学特性,首先突破养蚕人工饲料配方,然后分别突破了品种、养蚕设施和桑园生产模式瓶颈,构筑了包含:以低杆密植桑园替代目前的高杆种植,全面实现机械管理和枝叶采收;以桑树枝叶粉、玉米粉和豆粕粉为主要原料,制作高效低成本的人工饲料;以智能化管理的全自动养殖生产线实现家蚕工厂化饲养的三个核心的新模式体系。设计生产了成套设备,以实现种植、管理、采收和粉碎加工等全过程的机械化。

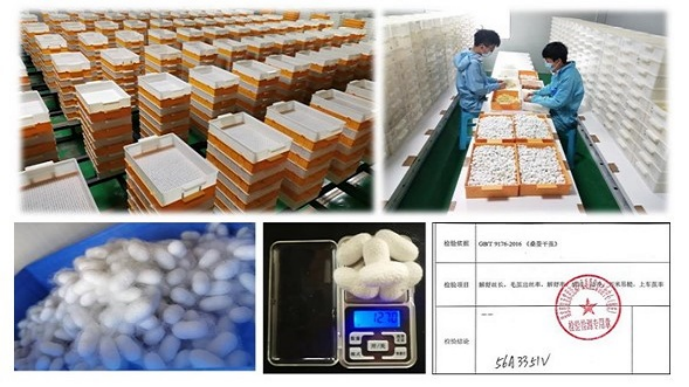

家蚕人工饲料开发

家蚕人工饲料育蚕茧品质检测

基于家蚕生物特性和遗传基础,经过多年摸索开发出全新的饲料配方和加工方式,实现了家蚕人工饲料的全工业化生产。而且其养蚕效果与桑叶相差无几,尤其是成本控制优势明显,为国际同类品牌的1/10、国内同类品牌的1/2,历史性突破了盈亏平衡点。进一步建立了自动化程度较高、符合现代农业标准的家蚕养殖工厂体系,包括自动投料、自动传输、智能管理等主要模块。该体系不但全年无休、智能高效地进行蚕茧生产,而且还能实现桑、蚕、茧联合或独立经营,实现大、中、小多种规模任意组合,并契合当下农业产业化和家庭农场、专业农场或一产、二产和三产混合经营需求,具备了产业化的条件。目前已在重庆市铜梁区建立基地进行产业转化,进一步在云南陆良、德宏,山东,重庆武隆、江津、铜梁、黔江等开展了数十次的小蚕饲料共育、种茧全龄饲料养殖技术推广和培训。

饲料的介入,使得蚕桑农业现代化得以真正展现,示范推广和深度拓展前景广阔。经反复核算,约1000亩左右的桑园,配套3000平方米的厂房,进行规模化、全年化的饲料养殖,一次能饲养250标准张家蚕,一年能开展20次家蚕的全龄饲养,生产200吨左右的鲜茧,约1000万的年产值。如果能在重庆推广和普及,至多80个同样规模的农场就能达到重庆1.5万吨蚕茧产量,仅需2000工人就能替代重庆现有40万蚕农的生产任务。若将重庆80万亩桑园全部做成家蚕人工饲料,进行规模化、全年化的饲料高密度养殖,则能生产40万吨鲜茧。就全国而言,保守估计4000个同样规模农场就能满足我国目前80万吨的蚕茧生产任务,全国2000万蚕农的生产任务,10万从业人员就能完成。若将全国1200万亩桑园全部做成饲料养殖家蚕,则能生产600万吨鲜茧。

2. 家蚕规模化种质创制与素材创新利用

(1)家蚕丝腺生物反应器

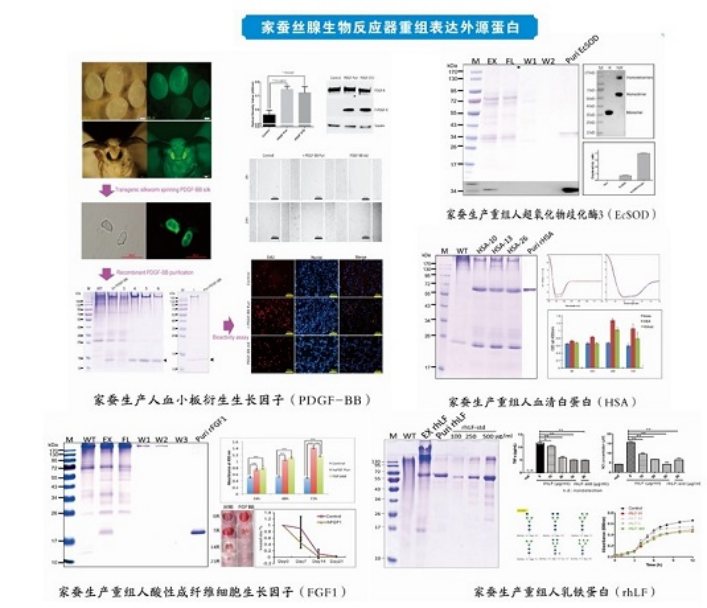

建立了高效的转基因家蚕丝胶表达系统,可实现外源基因在转基因家蚕丝腺中的高效表达并分泌至蚕茧中;优化表达系统效率,使DsRed的转录水平和蛋白含量分别提高9倍和16倍,分泌到茧丝中的蛋白占到茧层重量的9.5%;建立了基于2A裂解肽的多基因表达系统,同时实现了多个基因在转基因家蚕中的高效重组表达;利用基因编辑技术(ZFN)敲除家蚕丝素重链基因(Fib-H)制备出“空丝腺”反应器;证实了丝腺表达的haFGF重组蛋白、HSA重组蛋白具有促进细胞生长增殖的功能,SOD3重组蛋白具有抗氧化活性,vvIBDVvp2重组蛋白能激活机体产生抗vvIBDV抗体。以上成果发表在Transgenic Res、Sci Rep、Biomacromolecules等杂志,已获得国家发明专利授权5项,并引起国内外产业界和生物制药公司关注。

家蚕丝腺生物反应器表达外源蛋白

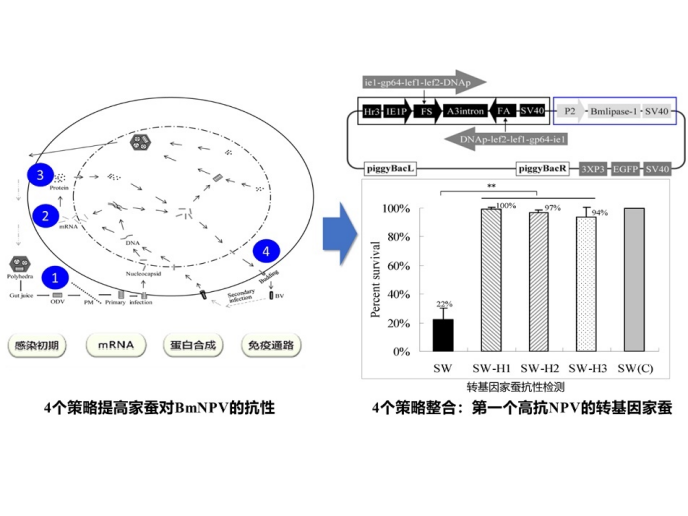

(2)家蚕抗病毒育种方面

通过增量表达内源抗性基因Bmlipase-1、干涉病毒基因、增量表达外源基因hycu-ep32、干涉模式识别受体基因BmPGRP2等,在病毒的侵染初期、mRNA转录水平、蛋白合成水平和调控宿主免疫通路四个关键环节对BmNPV进行抑制;对不同抗性策略进行优化和整合,创制了高抗BmNPV的品种素材。选取了蚕业主产区使用范围比较广的家蚕品种进行了转基因抗病毒改良。家蚕转基因抗病研究的一系列研究成果在业内外引起了较大反响,在多个关键环节抑制病毒的抗病毒策略为其他生物的相关研究提供了参考。相关研究结果在Front Immunol、Arch Virol、BBRC、Antivir Res等国际杂志发表研究论文17篇,并获得国家发明专利授权8项,部分品种获许可进入安全评价。

家蚕免疫抗病新品种素材的创制

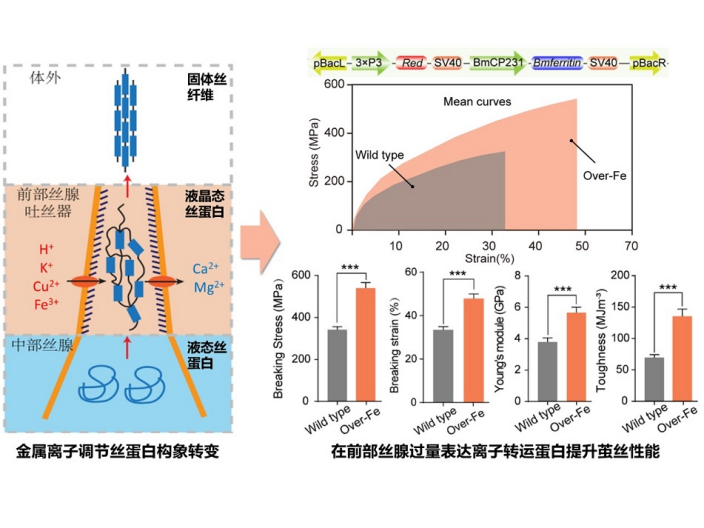

(3)新型蚕丝纤维创制

依据蚕丝蛋白的成纤维过程,以金属离子为切入点,获得了能够稳定遗传的、可生产高力学性能蚕丝的转基因家蚕素材,发现金属离子K+可提高丝纤维中的β折叠含量,并使茧丝强度和刚度更高;而Ca2+可增加茧丝中的无规则卷曲、螺旋结构含量并提高茧丝的延展性和韧性;通过对蚕丝纤维形成环境的改造,获得了力学性能稳定提高的蚕丝纤维,新型蚕丝的强度、延展性和韧性都显著增加,其中强度提升68%,韧性提升95%。结果表明金属离子参与调控蚕丝二级结构和力学性能,这为新型高性能蚕丝纤维的创制提供新的视野。相关研究结果发表于Biomacromolecules、Insect Biochem Mol Biol、BBA-Gen Subjects等杂志。

高性能蚕丝纤维创制

(4)蚕丝新材料和加工新技术的开发应用

蚕茧、蚕丝的下游加工决定了上游养殖业的效益水平和竞争能力。基于产业转型升级需求,团队提出“创制新型材料,改进加工工艺,拓展应用领域”的思路,并重点探索了“丝纺产业”的技术构架,并对蚕丝在医药卫生和日化美容等新领域的应用进行了系统探索。创制了生物活性蚕丝纤维素材,建立了以有效固胶、吸水透水等为基础的新型加工技术,实现了蚕茧、蚕丝的功能化和多样化。新型蚕丝材料及新加工工艺获得国家专利授权5项,在Acta Biomat等著名杂志发表相关论文20篇,成果在多家主流企业应用。以此提出了将丝绸产业转变为“丝纺产业”的总体构想,受到政府和行业的高度重视。