您当前的位置:

您当前的位置:

2025德国国际汽车及智慧出行博览会,也就是慕尼黑国际车展,于德国当地时间9月14日圆满落幕。全球汽车制造商和供应商,聚焦电动车、智能驾驶和“软件定义汽车”等重点领域,集中展示未来移动出行产品与创新技术。在这个享有“汽车工业奥运会”之称的顶级车展上,以重庆为代表的中国车企抱团“亮剑”。在现代汽车工业发源地,它们“亮”的看家本领是什么?又释放出什么信号?

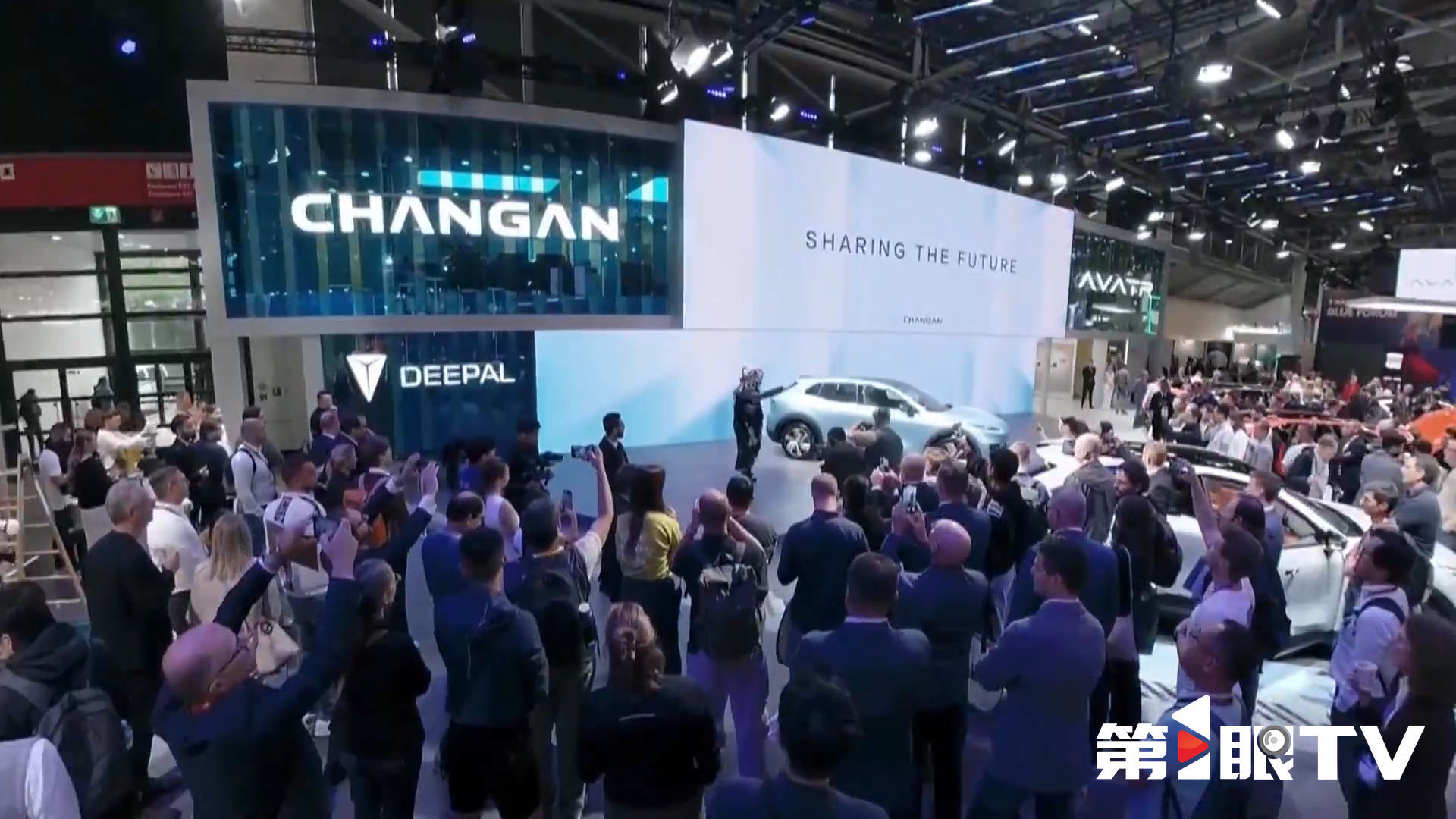

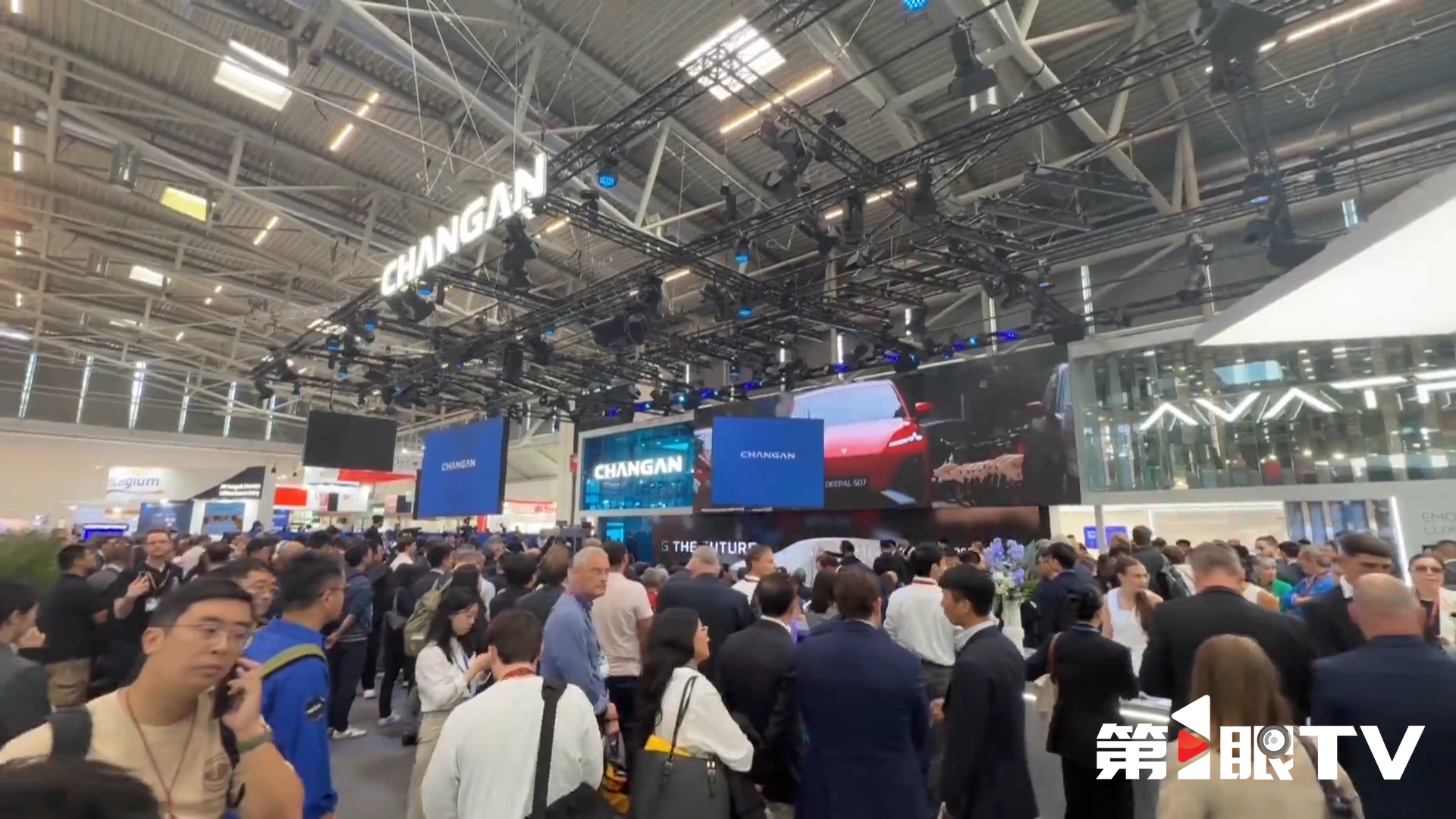

展会现场,长安、问界、小鹏、零跑等中国汽车品牌的展台上都围满了人,高管们集体飚英语,发布领先的智能化技术、全新的全球化车型,分分钟引爆现场关注度。据了解,本届慕尼黑车展,参展的中国汽车品牌占比超过了40%,创下历史新高。

作为全球第四家盈利的新能源车企,重庆的赛力斯必然不能缺席。展会现场,他们带来最新研发的三款AITO全球化落地车型进行全球首发,这也标志着这一高端智慧汽车品牌全球化征程的全新起航。

此次展出的三款产品是赛力斯针对中东市场深度本地化开发的全新车型,目前均已成功获得阿联酋市场准入认证,即将正式上市。

近年来,中国汽车在海外市场表现亮眼,销量节节攀升。2024年,中国成为全球第一大汽车出口国。2025年上半年,中国汽车出口总量达到了308.3万辆,同比增长10.4%。7月,汽车出口同比增长近20%,强势延续了上半年的亮眼表现。更具里程碑意义的是,美国咨询公司荣鼎集团今年8月发布的一份研究报告。报告显示,2024年中国企业对电动汽车供应链的海外投资额,约为160亿美元,高于国内投资的150亿美元。这是自2014年有记录以来,中国电动汽车供应链的海外投资额首次超过国内投资额。这也意味着中国汽车产业的全球化布局,已从输出产品升级为扎根当地的生态共建。

中国汽车供应链企业的组团参展,是本届慕尼黑国际车展的一大亮点。

这届慕尼黑车展共有748家展商,其中有116家中国企业参展,相较于2023年的70家而言,数量再创新高。从动力电池、智能座舱,到自动驾驶和车联网,全面展示了中国新能源汽车产业的实力和完整生态。在中国汽车展台上,记者多次偶遇像宝马集团董事长齐普策这样的欧洲车企高管在参观交流,多家中国车企也表达了对出海的强大信心。

慕尼黑车展不仅是世界五大车展之一,也是欧洲规模最大的国际性车展之一。在业内人士看来,中国车企,能在慕尼黑车展上以全面的供应链体系,向世界展示智能网联新能源汽车产业的完整生态,足以说明中国汽车的“出海”模式正从单一的产品贸易迈步走入全产业链协同“生态出海”的新阶段。在这个过程中,海外建厂成为中国汽车深度扎根全球市场的关键举措。今年上半年,众多主流车企纷纷在海外投资建厂。5月,长安汽车首个海外新能源整车基地——泰国罗勇工厂建成投产。按照规划,长安汽车将在海外建设整车及KD工厂共20个。而当“出海”进入深水区,推动中国整车企业和供应链与世界汽车市场深度链接,也迫在眉睫。

今年7月,中国汽研与欧洲权威新车测试机构Green NCAP在重庆进行合作签约,双方将在新能源汽车绿色、环保、低碳、健康测评等领域深度合作,正式启动中欧实验室测试能力对标与互认项目,重庆也成为该机构在全球范围内首次开展实验室对标合作的城市。

当中国制造的汽车驶过欧洲街头,当海外充电桩上出现中文标识,一个新的全球化故事正在车轮滚滚中加速书写。重庆是中国的汽车重镇。在“渝车出海”计划带动下,重庆汽车正加速驶向全球。目前,除南极洲外,全世界六大洲都能看到重庆汽车的身影。在重庆理工大学车辆工程学院院长、汽车零部件先进制造技术教育部重点实验室主任赖晨光看来,从长远来看,“渝车出海”还有很大的进步空间。要再提速,“破壁拓海”是关键。“破”技术和标准的壁垒,“拓”市场和合作的蓝海。第一,要“快”,就必须“标准先行,认证护航”。海外市场,尤其是欧洲和东盟,准入规则各异,是最大的“软壁垒”。建议车企不仅要“抱团出海”,更要“抱团认证”。深入研究当地法规,积极参与甚至主导标准制定,为中国技术、中国方案拿到“通行证”。第二,要“稳”,核心在于“人才本地化,服务生态化”。建议将“教育出海”和“产业出海”更紧密地绑定,在目标市场提前布局人才培训体系,培养“懂中国技术、熟本地市场”的工匠,建立起稳定的售后服务和供应链生态。第三,要“赢”,关键在于“技术深融合,研发全球化”。建议重庆的车企和研发机构与当地高校、科研机构深度合作,针对当地用户的独特需求,进行本土化开发和适配创新。这样才能从“中国制造”输出,升级为“为中国智造”赋能,实现真正的共赢和可持续发展。

中国汽车正迈入“出海”的最佳时期,我们相信并期待,“重庆造”在中国汽车的全球化新叙事里发出更大的声量。