您当前的位置:

您当前的位置:

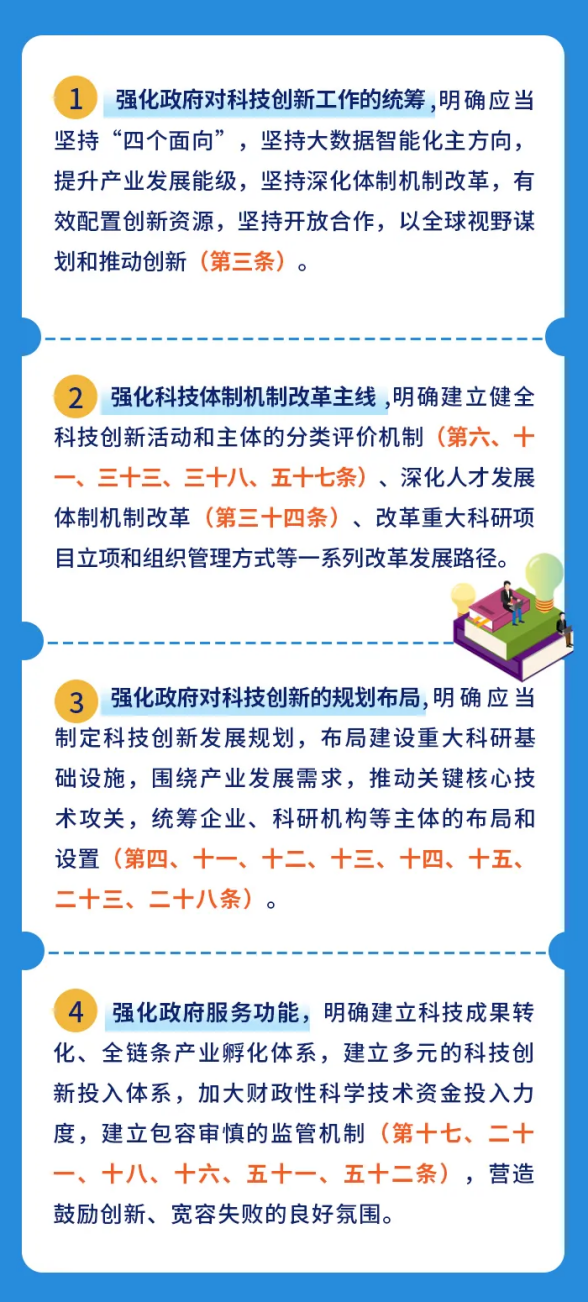

(一)完善政府科技管理职能

转变政府职能是科技改革的重要任务。为此,《条例》贯彻落实习近平总书记“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”要求,完善政府科技管理职能,突出市场在科技创新资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。

(二)加强基础研究源头供给

基础研究是科技创新的源头。我国面临的很多“卡脖子”技术问题,根子是基础理论研究跟不上,源头和底层的东西没有搞清楚。为此,《条例》新增“基础研究”相关规定,强化基础研究的战略性和引导性,面向世界科技前沿和我市经济社会发展需求,加快推进原创性、颠覆性和交叉融合创新,激励创造更多“从0到1”的原创成果,充分发挥基础研究对我市科技创新的源头供给和引领作用。

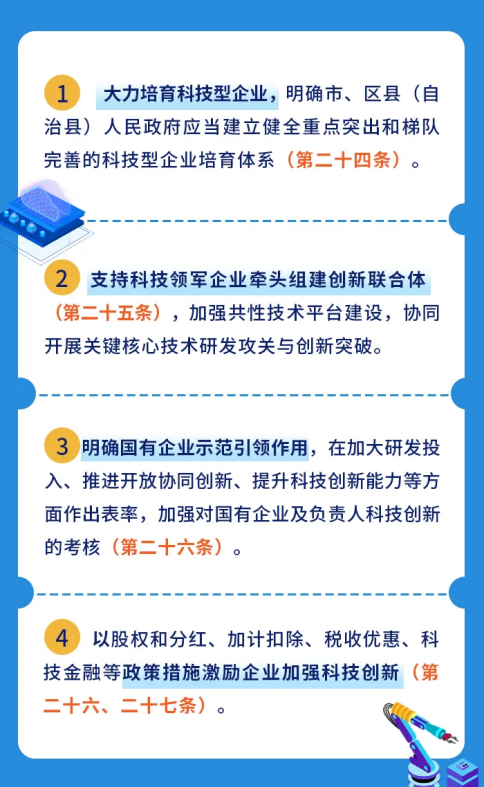

(三)强化企业创新主体地位

创新链产业链融合,关键是要确立企业创新主体地位。为此,《条例》新增“企业科技创新”专章,正向激励企业创新,反向倒逼企业创新,促进创新要素向企业集聚,增强企业创新动力,提升企业创新能力,打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道。

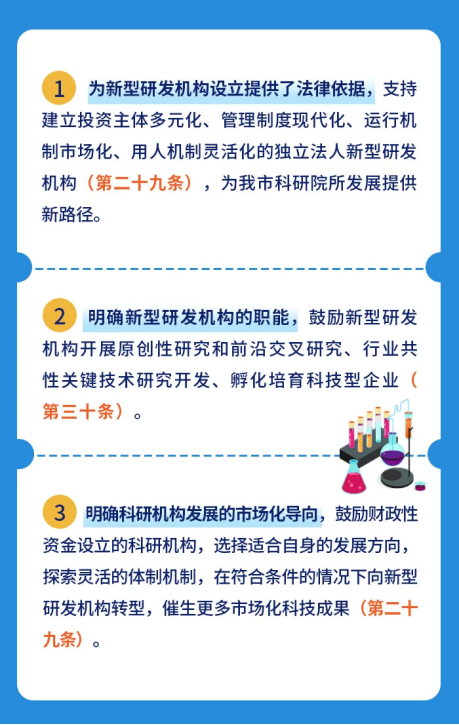

(四)支持发展新型研发机构

新型研发机构是科技与经济深度融合的产物,采用全新的建设模式和运行机制,推动科学、技术和市场无缝对接,对探索科技创新体制机制改革、推进科技创新能力建设、支撑高质量发展具有重要作用。为此,《条例》对新型研发机构发展作出制度设计。

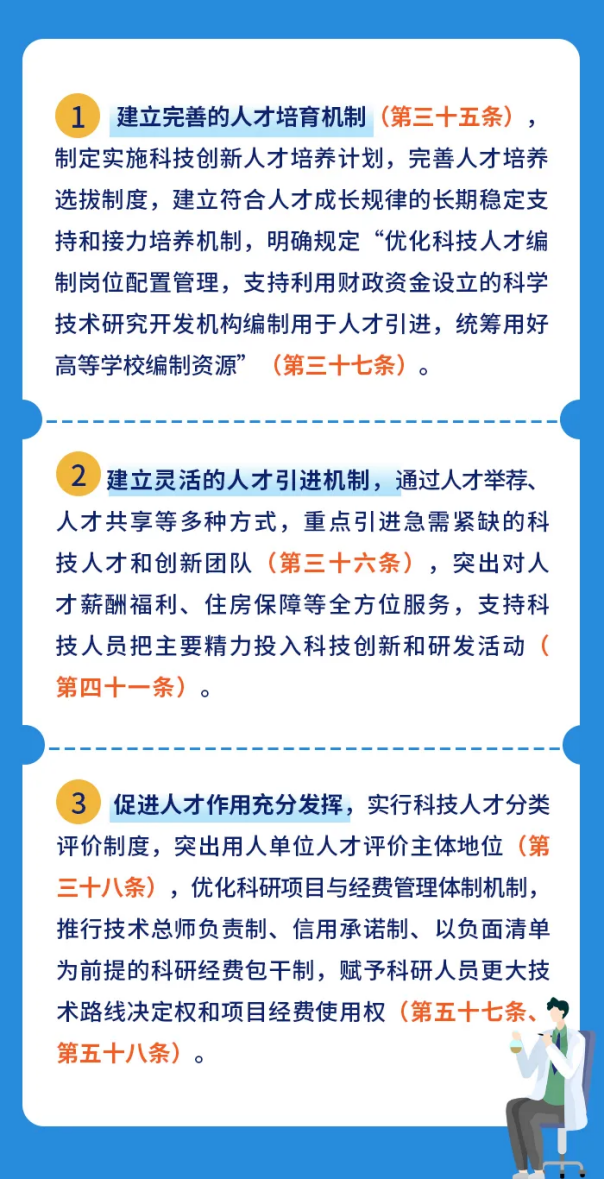

![]() (五)激发科技人才创新活力

(五)激发科技人才创新活力

人才是第一资源。国家科技创新力的根本源泉在于人。为此,《条例》设计了全方位培养、引进、用好人才的举措,牢固树立人才是第一资源理念,营造“近悦远来”人才生态,打造各类人才向往之地、集聚之地,聚天下英才而用之。

(六)推动产业技术创新

科技创新要坚持问题导向,奔着最紧急、最紧迫问题去。为此,《条例》聚焦大数据智能化主方向、产业科技创新主战场,对产业技术创新作出了规定,围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,提高关键环节和重点领域的创新能力,加强关键核心技术攻关,加速科技成果产业化,推动产业链创新链深度融合,提升产业生成能力。

(七)明确承载区功能定位

加强高能级科创平台建设,丰富完善“一城多园”模式,加速创新资源汇聚,推动形成星罗棋布、众星拱月的创新发展新格局。为此,《条例》增设“科技创新承载区”专章,明确规定“本市优化科技创新空间布局,建设西部(重庆)科学城和两江协同创新区,引领高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园区等各类园区提质发展,推动‘一区两群’协同创新”(第四十二条)。

按照《条例》要求,有关部门将进一步制定和实施相关配套举措。