您当前的位置:

您当前的位置:

紧紧结合山区公路急弯、陡坡以及弯坡组合路段多、邻水临崖、灾害性气候频发的实际特点,围绕视距不良、雨雾天气及夜间能见度低、避险车道监控不足、冬季常态性结冰凝冰、谷口垭口横风多、护栏频繁破坏以及高风险点段路面湿滑等痛点、难点问题,针对性地开发了一系列智慧感知、监测、预警、报警技术和装备,获得了相关专利,大部分技术和装备已经进行了应用和推广,取得了良好效果,为山区公路交通事故防控、交通安全保障面临的一些传统痛点、难点问题提供了新的解决思路和方案。为了更好服务山区复杂环境下道路交通事故的防控,建设畅安舒美路,指导事故多发以及行车风险高危点段的安全改造,现对一些效果较好,能够解决实际问题的典型技术进行归纳和总结,以便更好地推广应用,适应新时代交通发展需要,进一步提升我国山区公路交通安全保障水平和服务品质,提升智慧管控水平。

研究成果在全国12个省区市、178个隐患路段上推广应用了235台套,实现路段交通事故数量大幅下降(平均降幅78.4%,局部路段0事故),且没有出现人员伤亡的交通事故,并将跨部门协同救援响应时间由传统至少30min以上缩短至5min以内,大幅提高了事故重伤人员的生存概率。

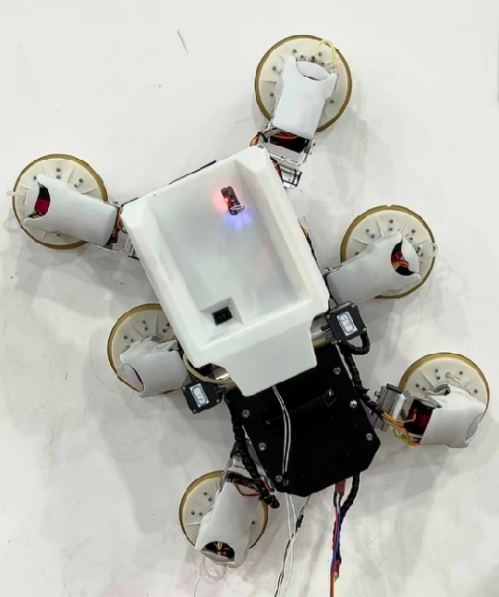

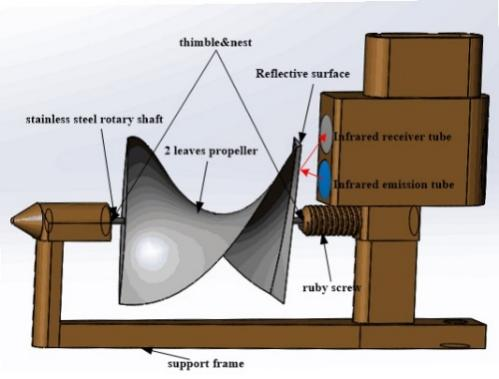

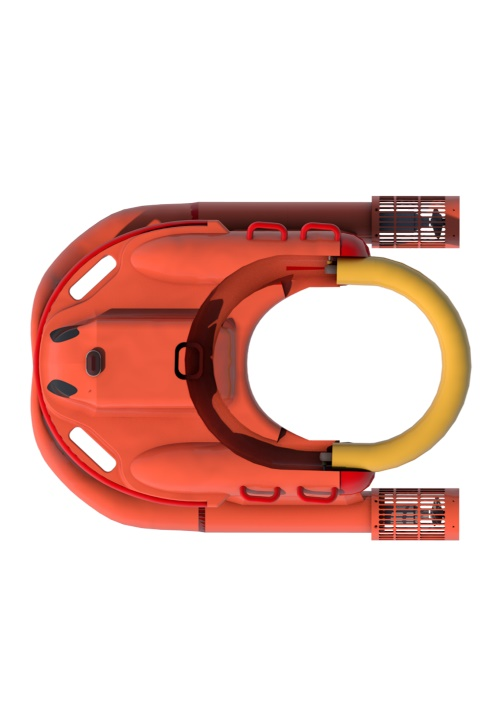

团队所开发的产品包括12套数智交通装备智能预警系统和一个智慧交通安全综合管理与决策平台,具体包括高速公路团雾诱导系统、视距不良路段行车预警系统、避险车道监控报警系统、雨雾及夜间行车安全保障预警系统、波形护栏碰撞感知报警系统、路面凝冰凝冻监控报警系统、路侧横风监控报警系统、双目诱导警示防疲劳系统、雷达微波电子围栏预警系统、隧道进出口预警系统、交通导流多功能机器人系统、降温型彩色防滑路面和智慧交通安全综合管理与决策平台。